RADIO MONTECARLO

Lo statuto della società Radio Monte Carlo è depositato il 14 marzo 1942, con le quote della società ripartite ugualmente fra la tedesca Interradio che ne girò la proprietà all’Eiar, rientrandone in possesso dopo l’armistizio, e la francese Ominum che avrebbe poi ceduto il pacchetto alla Sofirad. L’emittente comincia a trasmettere il 17 luglio 1943, nel 1944 divenne uno dei tanti strumenti della propaganda radiofonica nazista, trasmise infatti LILI MARLENE per le truppe del generale Rommel che combatterono in Africa. Allora la guerra dell’etere era il proseguimento di quella vera: in Italia quegli anni si fronteggiavano le nazi-fasciste Radio Fante, Radio Soldato, Radio Patria, e le alleate e le partigiane Radio Londra, Radio Italia Libera e Radio Italia Combatte.

Alla fine della seconda guerra mondiale, la cui proprietà fu divisa fra la società Sofirad e il Principato di Monaco, compiendo un passo decisivo con l’attivazione del trasmettitore ad onde medie da 120 kw (3 luglio 1948) ed inizia a trasmettere musica, intrattenimento ed informazione, affiancandosi ai canali dello Stato francese.

A metà degli anni ’60, nell’ambito di un processo di rinnovamento generale, Radio Monte Carlo amplia la sua area di copertura, avvia le trasmissioni in lingua araba verso il Medio Oriente, ed affida ad un funzionario di grande intraprendenza, Noel Coutisson, l’incarico di verificare le potenzialità di un’emissione in lingua italiana. Nella più pura tradizione della capitale europea del gioco d’azzardo viene lanciata una scommessa. Le trasmissioni in lingua italiana (caldeggiate anche dal Principato di Monaco interessato ai potenziali turisti nostrani) ricevibili sulle onde medie ebbero inizio alle ore 14,00 del 6 marzo 1966 ad opera di Noel Coutisson, che ne divenne poi il direttore. Fra i primi sponsor le multinazionali del tabacco, alla ricerca di nuovi canali pubblicitari (con le legislazioni francesi ed italiane che si facevano sempre più restrittive in materia). Noel Coutisson, una vecchia volpe della radiofonia, con un gruppo di dj giovani e preparati impronta la programmazione a uno stile spregiudicato e anticonformista. Trattandosi della radio di un paese estero confinante con l’Italia tutto corre liscio e in perfetta legalità, anzi la Rai raccoglie le inserzioni pubblicitarie di Radio Monte Carlo attraverso la sua concessionaria. La prima voce ad andare in onda in lingua italiana è quella della professoressa Simonetta Bassani.

Da un programma quotidiano di due ore, si passa, nel giro di poche settimane, a quattro ore, poi a otto e infine a tredici, dalle 6,30 alle 19,30. Fra i conduttori il cantautore Herbet Pagani nella trasmissione FUMORAMA sponsorizzato dalla Muratti Ambassador, un programma prevalentemente musicale, dal linguaggio nuovo, legato alla contestazione degli ultimi anni ’60, con una forte vena ironica. Entrano in programmazione i dischi vittime della censura italiana, come CARLO MARTELLO e BOCCA DI ROSA di Fabrizio De Andrè, e i gemiti erotici della canzone-scandalo di Serge Gainsborg e Jane Birkin JE T’AIME MOI NON PLUS. Nel 1968, l’ascoltatore divenne protagonista con le dediche e, più tardi, con la partecipazione ai giochi, prima per lettera e poi per telefono: in particolare BALLA BALLA condotto da Gigi Salvadori e Liliana Dell’Acqua e FATE VOI STESSI IL VOSTRO PROGRAMMA con Roberto Arnaldi detto Robertino. Si è intanto passati a 13 ore di programmi in italiano (dalle 6,30 alle 23,30).

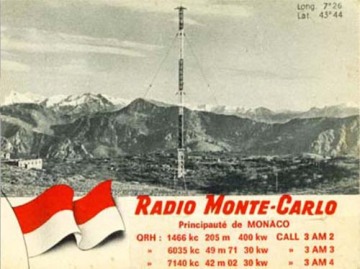

Dalla Liguria alla Versilia, dalla Versilia all’Argentario, sotto il sole più caldo, le manopole delle radio cercano i “1466 chilocicli pari a 428 metri”come recitano gli animatori.

Si ascolta una musica diversa da quella mandata in onda da “mamma Rai”, un altro programma cult è LA PARLANTINA, condotto da Ettore Andenna, Awanaghana e Federico l’Olandese Volante. Fra le prime voci di Radio Montecarlo vi sono anche Barbara Marchand, Marika Pitzalis, Sandra Bianchi, Gianpaolo Casini. A Radio Monte Carlo va in onda il mondo del sole, della spensieratezza, del gioco, della provocazione misurata, senza barriere e censure. E’ una radio “formato vacanza”: lasciato a riposare il mangiadischi, di che cosa possono riempirsi le radioline a transistor sempre più piccole e maneggevoli che spuntano da sotto gli asciugamani o gracchiano al sole appese agli ombrelloni? Approfittando della scarsa conoscenza dell’italiano da parte dei gestori francesi entrano in programmazione quei dischi che in Italia non passavano le maglie della censura, come il De André di Carlo Martello, di Bocca di Rosa, de Il Gorilla tradotto da Brassens. E’ dalle onde di Radio Montecarlo che si possono ascoltare i sussurri erotici della canzone scandalo di Serge Gainsbourg e Jane Birkin Je t’aime, moi non plus .

La diversità dalla RAI, radio di stato, fatta dall’alto è evidente: a Radio Monte Carlo l’ascoltatore diventa protagonista fin dall’ inizio con le dediche e, più tardi, con la partecipazione ai giochi, prima per lettera e poi per telefono: è una radio personalizzata, vicina a chi ascolta, su misura. Per chi la gestisce è anche la più semplice e la più economica. A Radio Monte Carlo l’ascoltatore è protagonista fin dall’inizio con le dediche e con la partecipazione ai giochi, prima per lettera e poi per telefono. “Per i giochi – ha ricordato un regista di quei tempi – ricevevamo lettere persino dall’Albania”.

Nel 1968 a Pagani, Awanaghana e Robertino si aggiungono nuovi collaboratori, destinati a diventare protagonisti dello spettacolo italiano: Ettore Andenna, Daniele Piombi e Vittorio Salvetti. Senza la concorrenza di altre radio e con le tv private che devono ancora nascere gli ascoltatori e gli introiti pubblicitari sono in continua crescita, Radio Monte Carlo è l’unica alternativa alla conservazione della Rai. Arrivano anche Claudio Sottili e Gabriella Belisario, collabora con Radio Monte Carlo anche Maurizio Costanzo, allora soltanto autore di testi in Rai. Il fatto di non essere visti in televisione rendeva i conduttori di Radio Monte Carlo ancora più misteriosi e faceva aumentare il seguito dell’emittente, tutti si domandavano che faccia avessero Luisella Berrino, Awanaghana, Robertino. Luisella Berrino esordisce ai microfoni di Radio Montecarlo il 7 aprile 1970, Awanaghana arriva nel 1972. A metà degli anni ’70 Radio Montecarlo inizia a cambiare musica, nel 1973 inizia una programmazione più internazionale, con una maggiore presenza di pezzi italiani, arrivano anche Antonio Devia e Riccardo Heinen. Nel 1974 se ne va Noel Coutisson e viene sostituito da Stephan Banessy, le trasmissioni in onde medie si spostano dai 1466 chilocicli ai 701. I cantanti per la prima volta rispondono in diretta alle telefonate degli ascoltatori, il primo di essi è Sandro Giacobbe, cantante allora molto popolare, soprattutto dal pubblico femminile. Lo stimolo a chiamare la radio veniva non solo dalla voglia generica di partecipare, ma anche dai favolosi premi, favolosi per le cifre che circolavano allora. A IL MILIONE condotto da Luisella Berrino che a distanza d’anni ha ricordato: “si doveva indovinare un personaggio sulla base dei motivi musicali trasmessi; se ad esempio il personaggio da indovinare era Lucio Dalla, il primo brano era di De Gregori, per via del rapporto d’amicizia tra De Gregori e Dalla; il secondo era “Crapa pelada”, visto che Dalla è calvo ..e così via. Chi indovinava subito vinceva un milione, quindi si andava a scalare fino a centomila lire.

Noel Coutisson fondatore di Radio Montecarlo e un giovanissimo Ettore Andenna

Il montepremi arrivò fino a 15 milioni per un altro gioco popolarissimo in cui gli ascoltatori dovevano individuare le tre voci , quelle di Ivan Graziani, Franco Simone e di uno dei Dik Dik, Petruccio, che si dividevano il nome della radio : “Chi dice Radio, chi dice Monte, chi dice Carlo”

Dal 1974 Radio Monte Carlo inizia a proporre un radiogiornale, le notizie sono scritte dai giornalisti del CORRIERE DELLA SERA e lette da Gigi Salvatori, nel 1974 viene allestito uno studio in via Solferino, per permettere ai giornalisti di trasmettere da Milano, dal 1977 viene costituita una redazione autonoma a Monaco.

In Italia nascono le prime radio e poi le tv private, tale concorrenza non desta preoccupazione all’inizio, ma poi sarà sempre più insidiosa. Al centralino della radio arrivano telefonate del tipo: “ Mi fate gli auguri, che domani comincia la mia radio ? ” e Monte Carlo battezza decine di radio libere.

E così già nel 1979 comincia lentamente l’erosione d’ ascolto da parte delle private, allora tutte emittenti che trasmettevano in un ambito locale.

La liberalizzazione dell’ etere nazionale, con la caduta del monopolio di Stato in Italia porta grandi cambiamenti e novità, non solo nei programmi, ma anche nella possibilità d’ascolto: mentre nel 1975 solo tre italiani su dieci possiedono un apparecchio radio in grado di ricevere anche in modulazione di frequenza ( FM) , nel 79 sono già sette su dieci, ed FM diventa il grido di battaglia delle private, garanzia di un ascolto votato alla musica e non più al semplice intrattenimento.

La radio non si accende più per avere solo svago e compagnia , circostanza in cui gracchii e fruscii sono ininfluenti, si accende per la musica, e l’ascolto deve essere di buona qualità per consentire eventualmente anche di registrare.

In quel periodo Radio Monte Carlo si riceve soltanto in onde medie, con una qualità troppo povera per godere la musica: e sono sempre di più gli italiani che, schiacciato il tastino della modulazione di frequenza, non tornano più indietro.

Si impone allora la necessità di recuperare le posizioni perdute, ma è difficile trovare un posto al sole anche sul nuovo palcoscenico dell’ FM. Un po’ per volta l’emittente monegasca comincia a sentire il peso degli anni; non resta che cercare di adeguarsi tecnologicamente dotandosi di una rete di trasmettitori in FM, perlomeno nelle città più importanti.

L’emissione su alcune di queste frequenze comincia già nel 1981, con risultati però poco confortanti. Poi si prova anche la via della pubblicità, con una campagna di affissioni, dal titolo ” Monte Carlo Ama Milano ” e con una tournee’ estiva con i Ricchi e Poveri, con un concorso per imitatori, fra i cui partecipanti ci fu Gianfranco Guarneri, e con la striscia radiofonica Domandatelo a Grillo con Beppe Grillo.

Sono sforzi che non danno l’esito sperato, gli ascolti diminuiscono gradualmente così come i contratti pubblicitari.

Si tenta la carta della ricerca di un pubblico diverso, più adulto, rinunciando a puntare sull’ascolto giovane : con nomi di grosso richiamo si mira a una fascia più alta d’età, dove resta l’abitudine all’ascolto in onde medie.

Alla radio nei primi anni Ottanta arrivano collaboratori di prestigio: Enzo Biagi, Indro Montanelli, Oreste Del Buono, Helenio Herrera intervengono quotidianamente per un commento . Passano da Boulevard Princesse Charlotte anche Antonio Ricci, l’autore di Drive In e Striscia la Notizia, Beppe Grillo, Marco Predolin e Maurizio Costanzo.

Il programma di Costanzo, “VIP”, andava in onda dalle 10 alle 12, con 4 o 5 ospiti in studio, attori, gente di teatro e di cultura. Assieme a chiacchiere di varia umanità c’era un gioco: si chiedeva agli ascoltatori di inviare delle cartoline, si sorteggiavano alcuni partecipanti, che venivano abbinati agli ospiti in studio ai quali Costanzo faceva domande di cultura, sport, cinema: chi rispondeva esattamente dava la possibilità all’ ascoltatore di vincere un premio. “ La trasmissione veniva registrata un po’ a casa mia, un po’ in RAI in via Mazzini “ ricorda Costanzo “ facevo delle cose pazzesche perché’ registravo in un pomeriggio una settimana intera di trasmissioni ; a Monte Carlo ci andai una volta sola, assieme ad Alberto Sordi, solo perchè Sordi voleva scroccare un viaggio nel Principato. ”C’era anche Corrado che il giovedì pomeriggio alle 15 faceva una specie di Corrida, in diretta con Luisella”. La radio tenta anche la carta della presenza esterna con spettacoli e concerti: di quegli anni è la “Carawana” un programma itinerante condotto da Awanagana, a metà tra la candid camera e Scherzi a Parte che conduceva inchieste sul campo, partendo da curiosità, fatti di cronaca e di costume.

Resta memorabile una spedizione all’isola della Maddalena, quando viene fuori in diretta, che la casa di Garibaldi in estate veniva affittata ai turisti tedeschi. Si cercano giochi anche più complessi e impegnativi, come “ Il tempo di un disco” condotto da Roberto Arnaldi: la troupe radiofonica andava nelle redazioni dei giornali, nelle scuole, nelle sedi delle associazioni, ed era la gente che si radunava in questi luoghi per mettere a punto una domanda sfida all’ animatore con un rovesciamento dei ruoli: gli ascoltatori ponevano il quiz alla radio .

Il calo d’ascolto di Radio Monte Carlo diventa inarrestabile dopo la metà degli anni Ottanta : bisogna fare i conti non solo con le private italiane ma ora anche con la RAI, che con Stereo Uno e Stereo Due cerca di portare la concorrenza sullo stesso piano e quindi non è più interessata a prolungare il contratto per la raccolta pubblicitaria che la lega all’emittente monegasca . Nel 1986 si pone il problema della sopravvivenza, vi è la minaccia di chiusura a vent’anni dall’inizio dei programmi in terra italiana. Nel 1987 cominciano i primi contatti con Alberto Hazan, titolare, di Rete 105 ( il primo network radiofonico in Italia ). Cominciano i negoziati, e dopo qualche giorno un’auto con targa monegasca è posteggiata in Via Turati, dove ha sede Rete 105. Grazie ai numeri oggettivi del primo network italiano, l’accordo viene concluso rapidamente: al gruppo Hazan viene data facoltà di sfruttare il marchio Radio Monte Carlo e di occuparsi della ripetizione efficace del segnale in tutta Italia su una propria rete di trasmettitori in FM.

L’intesa che garantisce la sopravvivenza di Radio Monte Carlo viene siglata l’11 novembre del 1987. Nel 1988, secondo i dati dell’ indagine d’ascolto Audiradio, Rete 105 ha il primato in Italia fra le private con 1.777.000 ascolti giornalieri, e Radio Monte Carlo ne conta 996.000.

Tempo due anni e la cura ricostituente e cosmetica comincia a dare i primi frutti: aumenta il numero degli ascoltatori e l’emittente ritrova un posto nell’ Olimpo delle top ten italiane.

Si apre una nuova fase della storia di Radio Monte Carlo, inizia una seconda giovinezza. È una Radio Monte Carlo che parte da Monaco, ma che ha la testa a Milano; l’emittente ringiovanisce, negli animatori, nello stile di trasmissione, nella scelta musicale. A Monaco si aggiungono a Max Pagani e Gianni De Berardinis nuovi disc-jockey come Andrea Munari, Maurizio Di Maggio, Patrizia Farchetto.

Tempo due anni e da via Turati parte una vera e propria rivoluzione: Robertino Arnaldi lascia il posto nelle prime ore della mattina al ” Fausto Terenzi Show,” strappato a One-o-One Network, ex Radio Milano International, mentre le ore notturne si vestono dei colori della musica New Age.

Delle voci storiche rimangono solo Luisella, tuttora in onda e, fino al 1992, Awanagana. Negli anni ’90 parte RADIO TRASH, condotta da Fausto Terenzi, Paolo Dini e Leone di Lernia, parte l ‘Orgasmodromo: “ La trasmissione è nata dalla segnalazione di uno degli editori, Edoardo Hazan” racconta Paolo Dini: “ Un giorno ci ha parlato di un disc-jockey francese che invitava a fare l’amore in diretta e ci ha chiesto di pensare a qualcosa di simile. Noi non sapevamo cosa facesse esattamente il francese, ma l’idea era bella, ci abbiamo lavorato e dopo pochi giorni il programma era in onda: in pratica c’erano al telefono un uomo e una donna che fingevano di raggiungere l’ orgasmo. Non era difficile trovare partecipanti, assolutamente : certo, c’era chi era forzatissimo e altri cui invece veniva di un naturale…gente che al telefono diceva a quell’ altro: – Adesso girati…-. Mi ricordo che una volta ci mandarono un fax da un ufficio postale ligure. Questi ascoltavano sempre noi la mattina e tenevano la radio sotto il bancone. Un giorno entrarono delle vecchiette e loro si erano momentaneamente allontanati dall’ufficio lasciando la radio accesa con l’orgasmodromo in funzione. Queste signore non vedevano nessuno nell’ufficio postale, ma sentivano questo amplesso virtuale…”aaaaoooouuuu…”, che veniva da sotto il bancone. A un certo punto gli impiegati le hanno viste, sono usciti e hanno detto: “No, no non vi preoccupate è la radio… C’è ancora chi se lo ricorda con un po’ di nostalgia quel programma , come uno che ha chiamato di recente per chiederci: “Non lo fate più il godometro ?”.

La Radio Monte Carlo degli anni Novanta e di inizio Millennio mantiene le sue grandi tradizioni per quello che riguarda l’intrattenimento, sia con Luisella che con la irresistibile comicità di Lester e Paolo Dini, sia con Max Venegoni e Monica Sala, Patrizia Farchetto e Marco Porticelli, Andrea Munari, Maurizio Di Maggio e Leopardo.

Ma le novità degli ultimi anni riguardano il terreno nuovo dell’ informazione e ancora una volta la musica. Il 21 giugno 1993 Radio Montecarlo termina di trasmettere dai 701 chilocicli e trasmette soltanto in fm., nell’aprile 1994 la redazione giornalistica si trasferisce in toto a Mlano, Radio Montecarlo presenta dodici radiogiornali quotidiani.

Arriva intanto anche Nick the Nigtfly, il mattatore scozzese delle notti partite New Age e diventate poi Monte Carlo Nights, interpretate e condotte nella maniera migliore prima da Johnny Angel (che ha poi deciso di lasciare l’Italia e rientrare definitivamente negli USA) e Kay Rush e ora anche da Clive Griffiths. Tante e interessanti le rubriche trasmesse durante la giornata con conduttori d’eccezione: Rosanna Lambertucci, che si occupa di una rubrica di salute e bellezza, Everardo Dalla Noce, che tiene informati sulle notizie di borsa, e Mina, conduttrice del programma MENO MALE CHE ESISTE LA MUSICA.

Con il nuovo millennio iniziano a collaborare nuovi giornalisti come Vittorio Feltri, Emilio Fede, Gad Lerner, Rino Tommasi, Maurizio Pistocchi, Maurizio Mosca. I dati Auditel 2002 assegnano a Radio Monte Carlo 2.176.000 sono gli ascoltatori nel giorno medio, e 5.777.000 durante la settimana (dati Audtel 2002), l’emittente è tornata quindi ai primi posti, il proprio format si rivolge a un target di 25-44 anni.

Nel 2005 da una costola di Radio Montecarlo nasce Radio Monte Carlo 2, una sorellina minore, la cui programmazione è la versione distesa di un programma ormai culto, MONTECARLO NIGHT, musica raffinata, rilassante, proveniente da ogni parte del mondo, di tendenza sofisticata.

Le voci di Radio Monte Carlo sono: Patrizia Farchetto, Daniele Bossari, Marco Corticelli (TERMINAL RMC), Alan Friedman (giornalista economico che cura la rubrica I SOLDI IN TASCA), Luisella Berrino, Massimo Valli, Maurizio Di Maggio, Jackie, Kay Rush, Monica Sala, Stefano Bagatta, Paolo Dini e Lester conducono CAFFELATTE’ NEWS

Nel giugno 2006 esordisce a Radio Monte Carlo Piero Chiambretti che affianca Kay Rush in RUSH HOUR NEL PALLONE, rubrica dedicata ai mondiali di calcio.

Dopo tanti anni il posto al sole di Radio Monte Carlo si è fatto più stretto: partita da sola si trova ora in compagnia di tante radio private che ha tenuto a battesimo, per le quali è stata una fonte d’ispirazione artistica e alla cui scuola si è formata una intera generazione di animatori, ma Radio Monte Carlo è tornata ai primi posti, è e resterà nel mito. L’emittente sta cercando nuove idee, nuovi format, nuove voci, ma senza dimenticare la sua storia che è ormai trentennale.Luisella Berrino, caso più unico che raro di fedeltà ad un’emittente, ancora oggi a Radio Monte Carlo, ha preannunciato alcuni speciale nei quali saranno mandati in onda spezzoni di vecchie trasmissioni. Auguri Radio Monte Carlo, grazie per la compagnia che ci hai fatto in questi anni.

Negli ultimi anni altre novità: parte Radio Montecarlo Swiss, vengono riammodernati gli studi di trasmissione, nel 2009 arriva Fernando Proce, nell’aprile 2016 nuovo direttore dei programmi di Radio Montecarlo è Stefano Bragatto a RMC dal 2001, Bragatto è il conduttore del contenitore sportivo della domenica in collaborazione con la redazione sportiva di RMC News con commenti, aggiornamenti ed interviste dalle 14:00 alle 18:00. Tifoso dell‘Udinese, lo speaker è laureato in Farmacia ed è – oltre che giornalista – social media manager. La sua carriera si è inizialmente sviluppata in diverse radio del Triveneto. Tra queste ricordiamo Bum Bum Network e Radio Gemini. Ora ottiene questo importante incarico per incrementare gli ascolti di RMC. Fra la fine del 2016 e l’inizio del 2017 vi è stato un ingente investimento in impianti di trasmissione, arrivano anche Zap Mangusta (Zap Records), Melanie Estella (Rmc V.I.P. Lounge) e Rosaria Renna.

Il 5 settembre 2018 il gruppo Hazan Finelco cede Radio Montecarlo a RadioMediaset.

—————————————————————————————————————————————–

Estratto rielaborato da Massimo Lualdi Le radio locali: un’esperienza comunicativa per il pubblico giovanile (1975-77). 1996, Planet s.r.l. Milano.

Radio Montecarlo ebbe (in Italia) il suo apice d’ascolto e di popolarità tra il 1966 ed il 1975, per aver rotto la tradizione radiofonica Rai, con uno stile innovativo, di cui in Italia si era avvertita la necessità. Dalle due ore di trasmissione pomeridiana (tra le 14 e le 16), nell’estate 1966, condotte da un cantautore molto noto per quegli anni, Herbert Pagani, ascoltate prevalentemente sulle spiagge italiane della costa tirrenica, a causa dell’inaspettato grande successo, si era successivamente passati, in forma progressiva, a dar vita ad un’intera stazione di programmi in lingua italiana. Il formato della stazione pubblica italiana era profondamente differente da quello di Radio Montecarlo per diversi aspetti. Innanzitutto, il palinsesto Rai era caratterizzato da una massiccia presenza di programmi “parlati”, mentre l’emittente del Principato di Monaco dedicava ampio spazio alle trasmissioni di musica leggera. E proprio la musica divenne il cavallo di battaglia di Radio Montecarlo che, probabilmente, dovette il suo successo al favorevole contesto sociale nel quale ebbe modo di agire. Lo sviluppo economico impetuoso degli anni 1958-63, che sarebbe proseguito, sia pure a ritmi meno intensi, nel corso di tutti gli anni Sessanta, salutò l’emergere di nuovi modelli di consumo, incarnati, per esempio, dallo sviluppo dei supermercati (cioè dell’approvvigionamento veloce, tipico di una società fortemente consumistica). Simbolicamente parlando, questo tipo di atteggiamento sociale, ci conduce, come riferimento, all’industria. Come nella catena di montaggio, dove i pezzi vengono assemblati in forma sequenziale, con una meccanizzazione dell’attività umana, nei grandi magazzini, i prodotti posti sugli scaffali, assumono lo stesso concetto di monetizzazione del tempo. In questa variazione dei costumi, la comunicazione di massa assume, senza difficoltà, né particolari sensi di colpa, la veste di produzione industriale di suoni (di immagini, per la tv) ed atteggiamenti. Per quanto concerne il medium radiofonico, il prodotto consumistico per eccellenza è la musica (e, in secondo piano, l’informazione ed i “quiz”): questa affermazione deriva dalla valutazione che essa è il supporto più utilizzato nella programmazione delle emittenti radio italiane. Radio Montecarlo elargiva musica a volontà, ed i suoi conduttori utilizzavano, per proporla, il meccanismo, tipico dell’industria, dei tempi veloci e della minima dispersione, all’insegna del more music less talk. Non dimentichiamo che è proprio in quel periodo che la musica leggera ebbe ad incrementare lo sviluppo delle vendite con la frammentazione dei prodotti: non più pochi autori di successo con molti dischi venduti, ma tanti artisti con un numero di copie vendute, per ciascuno, inferiore. Questa tendenza, iniziata in sordina, sarebbe andata, via via crescendo negli anni, sino ad arrivare, enormemente accentuata, ai nostri giorni, a testimoniare che il consumismo musicale, in gran parte dovuto alla radio, si sviluppa parallelamente a quello di altri settori più classici. Tale orientamento conduce, inevitabilmente, a coinvolgere anche il mezzo stesso che la produce, ovvero la radio, che diventa, a sua volta, oggetto di consumo veloce: identificato dai radiofonici nell’ascolto estemporaneo, che ha portato, gradatamente, a sviluppare palinsesti in ragione di tempi veloci, nell’intento di tenere l’ascoltatore sempre sveglio e, di conseguenza fedele. Un’altra sostanziale differenza, stava nell’organizzazione interna e nell’agilità della conduzione: staff molto più complessi e burocratizzati in Rai, organigrammi più snelli (soprattutto per l’equipe numericamente inferiore) e spregiudicati quelli in Radio Montecarlo, che riusciva a proporre, oltretutto, una programmazione più agile, simpatica e cordiale. In modo particolare, nella Radiotelevisione Italiana non esisteva la figura del conduttore musicale, nel senso che ci è familiare oggi. Ciò avveniva poiché la struttura artistica prevedeva un sostanziale distacco dalla fase di scelta della programmazione musicale a quella di messa in onda della stessa. La lista dei brani da trasmettere non aveva nulla a che vedere con lo stile proprio del conduttore, e spesso non c’entrava nulla nemmeno con il programma o, peggio, con il target al quale quella trasmissione era diretta, essendo frutto, più che di una verifica dei gusti musicali dell’utenza, di selezioni legate ai contenuti dei testi dei brani musicali, alle ingerenze dei funzionari ai livelli più alti, agli ambienti politici di appartenenza degli autori o dell’esecutore della canzone, o ai vari favoritismi di turno. Il differente atteggiamento, nei confronti dell’audience, di Rai e Radio Montecarlo, può essere oggetto di attenzione anche sotto l’aspetto positivistico dell’azione. In Rai il conduttore doveva strettamente seguire gli schemi che il ruolo stesso gli imponeva. Doveva, cioè, vestire la “facciata”, per usare una, già espressa, terminologia goffmaniana, e recitare il suo “copione”. In sostanza, l’azione comunicativa da lui svolta, andava intesa in termini di reazione ad uno stimolo esterno, priva cioè di propri intenti, o comunque con volontà subordinata ad un’imposizione superiore (la direzione, e ad una impostazione, tipica delle radio statali, vincolata a schemi precisi di indottrinamento delle masse). Con la libertà di conduzione dello stile di Radio Montecarlo, si mette in risalto l’aspetto volontaristico dell’azione. Per utilizzare il concetto parsoniano di azione, il conduttore non soltanto rispondeva ad uno stimolo, ma, in un certo senso, cercava di conformare la sua azione a modelli, ritenuti desiderabili dall’attore e da altri membri della collettività. Del resto, seguendo questa logica, la comunicazione radiofonica è veramente sociale, solo quando “fini e norme sono riconoscibili in un contesto di interazioni che non consentono che tali fini e tali norme siano considerati indipendentemente dalla situazione sociale“. Radio Montecarlo agiva in virtù di una comunicazione pura, aschematica e, di conseguenza, virtualmente libera. La Rai dirigeva l’azione comunicativa dei suoi conduttori in toto, vincolando ogni iniziativa ad un disegno specifico di comunicazione dall’alto, senza grandi possibilità di intervento individuale e quindi, in generale, di scarsa soggettività. I giovani, generalmente inclini, per natura, ad una maggiore dinamicità, alla libertà di spirito e all’apertura di idee, raramente riscontravano nell’ente radiofonico pubblico il soddisfacimento delle proprie necessità, soprattutto, musicali che, invece, riuscivano a raggiungere con l’ascolto di Radio Montecarlo, che dava ai suoi conduttori la possibilità di fare utilizzo dello stile, e della musica, ritenuti più consoni alla propria personalità, facilitandone il ruolo a tutto vantaggio di una comunicazione più immediata. La liberalizzazione della programmazione discografica aggiungeva, così, potenziale alla funzione “referenziale” della musica, cioè, in base alla sistematizzazione del tema delle funzioni della comunicazione del sociologo Jakoboson, permettendo al messaggio (il brano musicale) di mettersi in rapporto col mondo, di parlare di qualcosa. Infatti, anche la musica – e, ci sentiamo di aggiungere, soprattutto questa, nel pubblico giovanile – come qualunque altro fatto linguistico e segnico, può essere messa in contatto con realtà esterne. Non dimentichiamo, infatti, che gli accadimenti di cui stiamo parlando, ebbero luogo in un momento di massima valorizzazione della musica “impegnata”, delle produzioni discografiche fortemente rappresentative del disagio giovanile: Radio Montecarlo ebbe l’acume di afferrare l’occasione, ad essa propizia, facendosi portavoce – musicalmente parlando – di questa tendenza. Lo speaker dell’emittente di Monaco, fortemente responsabilizzato nel suo ruolo, poteva partecipare alla scelta, ed alla conseguente programmazione, dei dischi, contribuendo a dare grinta al palinsesto, con la trasmissione di brani particolarmente graditi al pubblico più giovane, alla costante ricerca delle novità musicali (elargite con il contagocce dalla Rai). Naturalmente la maggiore percentuale di programmazione dedicata alla musica leggera e lo stile della conduzione, effettuata da Radio Montecarlo, fecero sì che questa riscontrasse, come già detto, un maggior gradimento da parte del pubblico giovane, rispetto al servizio statale, mentre lasciò pressoché indifferente l’utenza adulta, che continuava a dare la propria preferenza alle trasmissioni Rai. La differente scelta della radio ascoltata, divenne, in un certo senso, distintiva dell’atteggiamento culturale e sociale. Nel paese in radicale mutamento, la divisione anche culturale fra le generazioni, assunse un’importanza pari (e forse, alla distanza, superiore) rispetto a quella tra le classi: la peculiare durata e vastità sociale del ’68 italiano, nacque proprio dal fatto che in quel conflitto precipitarono insieme molte diverse tensioni, lo scontro intergenerazionale e quello sociale più classico, i conflitti industriali e “postindustriali”. Gradatamente, ma allo stesso tempo rapidamente, tutte le resistenze al cambiamento vennero travolte: in pochi anni, crollarono tutti i tabù antipornografici e venne messa in discussione radicale la stratificazione gerarchica di alta cultura e cultura di massa. Proprio mentre l’egemonia culturale della sinistra sembrava al culmine, e (complice la crisi petrolifera) area laica e comunista parevano convergere su un progetto di contrazione dei consumi di merce e restrizione dei bisogni culturali, l’esplodere del broadcasting privato svelò l’esistenza di un mercato e di una domanda inevasa di pluralità informativa, di necessità comunicative, ma anche di divertimento e di piccoli piaceri. L’avvento delle radio locali accentuò il fenomeno sopra riportato. Esse videro nello stile di Radio Montecarlo, l’esempio positivo per le proprie trasmissioni. Nella maggioranza dei casi, si attuarono delle pessime copie dell’originale, ma in varie occasioni vennero introdotte interessanti e costruttive variazioni allo stile sino ad allora utilizzato. Infatti, oltre a diffondere ulteriormente gli originali caratteri delle trasmissioni di Radio Montecarlo, le emittenti indipendenti, “crearono” nuove formule, come, ad esempio, la programmazione musicale 24 ore su 24, che costituiva una vera novità per i tempi. Con le trasmissioni nelle ore della notte, si valorizzò, in forma ulteriore, il mezzo radiofonico, che acquisì tutta una serie di ascoltatori, sino allora trascurati, costituiti dalla schiera di lavoratori notturni e di insonni. L’allargamento delle fasce dedicate alle trasmissioni, contribuì ad aumentare il ruolo sociale del medium radiofonico, che poté configurarsi come uno strumento più efficace contro la solitudine. Sotto questo aspetto, appare piuttosto emblematico l’atteggiamento, di totale disinteresse, da parte della radio di Stato, nei confronti del pubblico serale. Il mezzo radiofonico – se accettiamo il concetto del sociologo Durkheim che “la funzione di un’istituzione sociale consiste nella corrispondenza tra tale istituzione e le esigenze dell’organismo sociale” – non può prescindere dal suo ruolo primario di servizio nei confronti del pubblico, prima che di veicolo dell’informazione del regime di appartenenza. Questa applicazione del ruolo del medium diventa assolutamente determinante se, oltretutto, tale mezzo è controllato dallo Stato e, quindi, di fatto, è un “servizio pubblico” a tutti gli effetti. Ma il fenomeno della distribuzione dell’offerta radio(televisiva) sull’intero arco delle 24 ore è tanto più curioso e significativo se si pensa che veniva proprio poco tempo dopo le misure di austerity connesse alla crisi energetica del ’73, che avevano, tra l’altro, imposto una contrazione obbligata degli orari, nella speranza di indurre ad un minor consumo di energia, ma probabilmente (almeno nella politica dei repubblicani) anche nella speranza di frenare le tendenze al “consumismo”. La dilatazione degli orari è quindi uno dei tanti modi nei quali la nascita delle radio (e tv) locali si presentava come controtendenza rispetto alla politica dell’austerità, uno dei tanti aspetti che la facevano apparire come un carnevale dopo la quaresima. Del resto, un piccolo segnale dell’importanza attribuita all’emissione ventiquattro ore su ventiquattro, fu l’apposizione del termine “non stop” ai nomi di tante stazioni sorte nel 1975-77: le nuove emittenti sembravano rivendicare come caratteristica fondamentale proprio l’orario. Ma se oggi, probabilmente la trasmissione “full time” è soprattutto segno di una radiotelevisione “self service”, che si vuole flusso continuo a disposizione di chiunque ritenga di accedervi, negli anni ’70, quell’orario aveva un significato, anche soggettivamente, ben più dirompente. La radio (e la tv) notturna apriva spazi nuovi al medium e sembrava sottolineare l’esistenza di un pubblico più libero ed “adulto” di quanto non si supponesse in precedenza. Perché questa “conquista della notte”? Se ne può dare una spiegazione in termini prevalentemente economici, come ha fatto, per esempio, la studiosa dei palinsesti radiotelevisivi, Nora Rizza: la colonizzazione di tempi diversi da quelli della programmazione “normale” è stata la premessa da un lato per la conquista di audience in momenti nei quali non c’era concorrenza del soggetto pubblico, dall’altra per la moltiplicazione degli spazi, cioè della risorsa vendibile (la pubblicità). Naturalmente questa è solo una delle spiegazioni: un’altra, infatti, può esse considerata la reazione ad una crescita, reale o presunta, della domanda, alla maggiore flessibilità dei tempi di vita attribuiti all’ascoltatore. Il tempo della radiotelevisione indipendente (ed in generale di tutta la radiotv post ’75), non è solo un tempo dilatato rispetto alla fase precedente, ma è anche diversamente organizzato, soprattutto meno standardizzato nelle sue durate e più frammentato. Alla luce di queste considerazioni, emerge che le emittenti locali seppero, con questa intuizione, colmare una lacuna, decisamente significativa, della radiofonia italiana. Paradossalmente, poi, le radio locali, pur disponendo di esigue risorse economiche, riuscivano a misurare meglio il gradimento da parte del pubblico di un prodotto musicale, di quanto potesse fare l’ufficio programmazione della radio di Stato. Ciò era possibile grazie all’utilizzo di una serie di strumenti che le radio locali dimostrarono di saper impiegare al meglio: primo fra questi, come abbiamo scritto e come avremo modo di puntualizzare ulteriormente in seguito, il telefono, mezzo col quale si misurava immediatamente il riscontro o meno di una determinata programmazione, interagendo con il pubblico all’ascolto. Il fatto, poi, che, spesso, il dj di una stazione locale collaborasse con le discoteche ed i negozi di dischi della propria zona, permetteva un reciproco scambio di informazioni circa il variare dei gusti musicali del pubblico, così come l’assoluta elasticità delle radio locali, in termini di approvvigionamento di materiale musicale, le metteva nelle condizioni di recuperare, tramite il mercato dell’importazione (sviluppato dai negozi di dischi soprattutto in seguito al boom della radiofonia indipendente), brani musicali non ancora presenti sul mercato nazionale (e quindi non disponibili all’ente radiotelevisivo statale, che, invece, seguiva il solito rigido iter di acquisizione del materiale fonografico tramite i distributori interni al paese), ponendole, di fatto, in una posizione di vantaggio nel rapporto col target giovanile di riferimento. Sull’esempio delle radio americane (ma anche della stessa Montecarlo), e in aperta contrapposizione con quanto avveniva in Rai (dove la radio è sempre stata la “cenerentola” della situazione) le stazioni locali italiane, capirono l’importanza della autopromozione e introdussero una moda che dilagò letteralmente tra i giovani: quella di diffondere il proprio marchio (unitamente alla frequenza di emissione) tramite adesivi, dalle più disparate forme e dai più variegati colori. Il fenomeno assunse un’importanza rilevante, anche dal punto di vista sociale, poiché divenne, tra i ragazzi, uno strumento di identificazione, in alcuni casi, addirittura, di riconoscimento visivo di gruppi di individui accomunati dalla passione per la radio preferita.

Notizie storiche, cronologia delle trasmissioni ed oltre 200 interviste

I due volumi vengono racchiusi in cofanetto.

https://www.librioltre.it/biblioteca/store/comersus_viewItem.asp?IdProduct=3591

https://www.ibs.it/avventurosa-storia-della-radio-pubblica-libro-massimo-emanuelli/e/9791280649102

https://www.mondadoristore.it/avventurosa-storia-Radio-Massimo-Emanuelli/eai979128064910/